Matthias Grünewald : Peintre de chefs-d'œuvre religieux dans l'Allemagne de la Renaissance

Né : 1470, Würzburg, Allemagne

Décès : 31 août 1528, Halle (Saale), Allemagne

Mouvement artistique : Renaissance

Nationalité : Allemande

Enseignant : Hans Grimmer

Découvrez Matthias Grünewald : Le maître de la Renaissance connu pour ses chefs-d'œuvre religieux expressifs et ses retables visionnaires en Allemagne.

Matthias Grünewald : Vie et œuvre

Matthias Grünewald est l'un des plus importants peintres allemands de la Renaissance. Il est connu pour ses œuvres religieuses puissantes qui rejettent les styles classiques de la Renaissance. Son approche particulière de la peinture de sujets religieux le distingue de ses contemporains tels qu'Albrecht Dürer.

Aperçu biographique

Grünewald est né vers 1470, mais sa date de naissance exacte reste inconnue. Son vrai nom était probablement Mathis Grün ou Mathis Gothart Nithart, le nom "Grünewald" lui ayant été attribué plus tard. Il a travaillé principalement dans les régions germanophones à la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle.

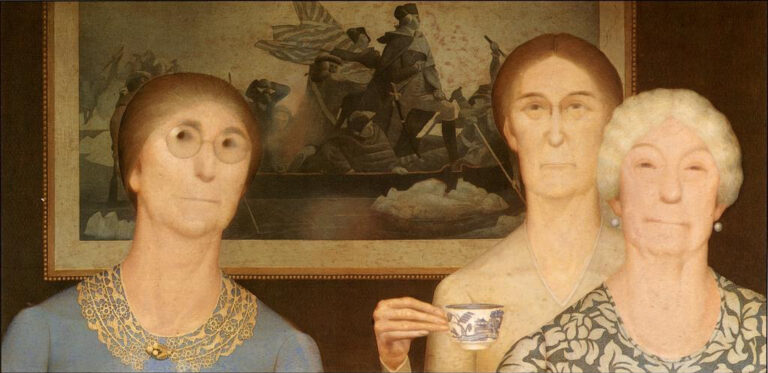

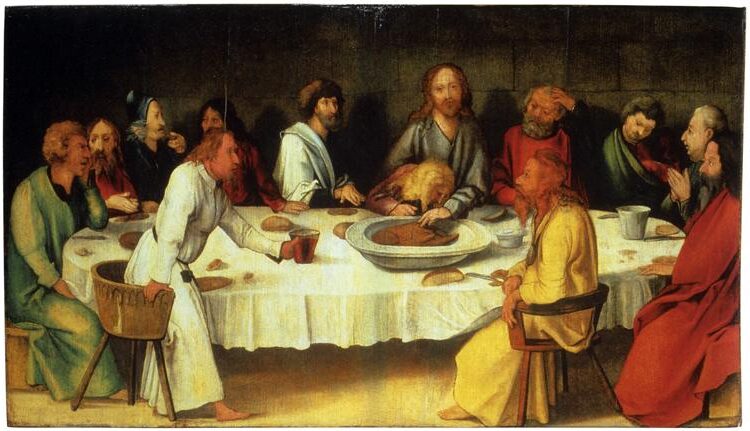

Cène (panneau de Cobourg) (vers 1500) par Matthias Grünewald

Grünewald n'a laissé que peu de documents sur sa vie. Il a été peintre de la cour de l'archevêque Albrecht de Brandebourg et a également travaillé pour des institutions religieuses dans toute l'Allemagne.

Sa carrière s'est achevée avec sa mort, le 31 août 1528. Tout au long de sa vie, Grünewald est resté assez mystérieux, et moins de 25 tableaux ont survécu jusqu'à aujourd'hui.

Style artistique et influences

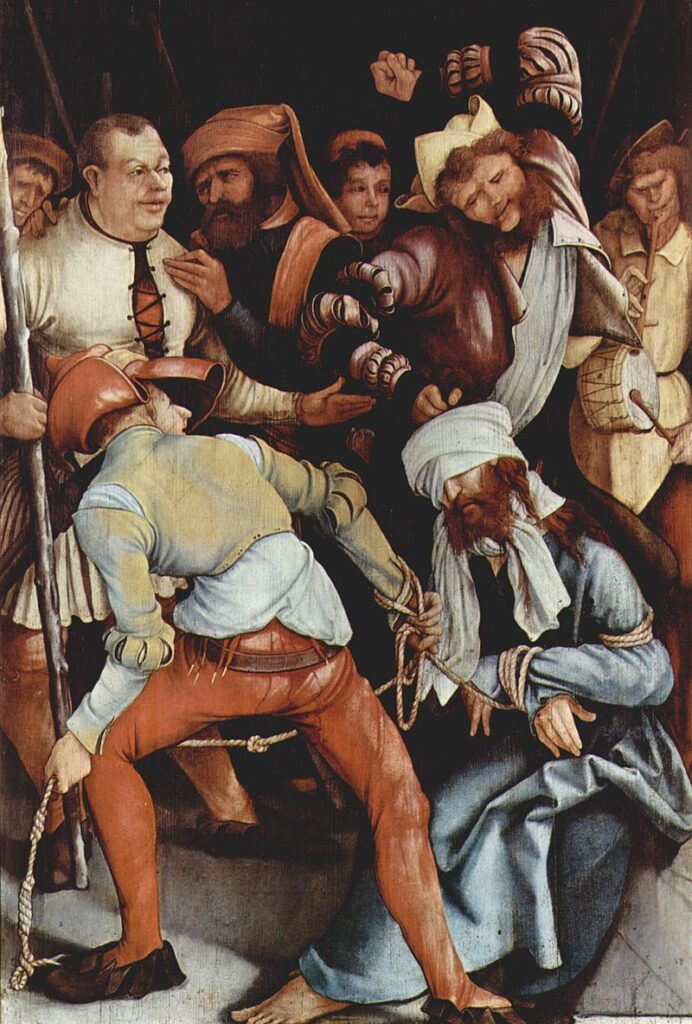

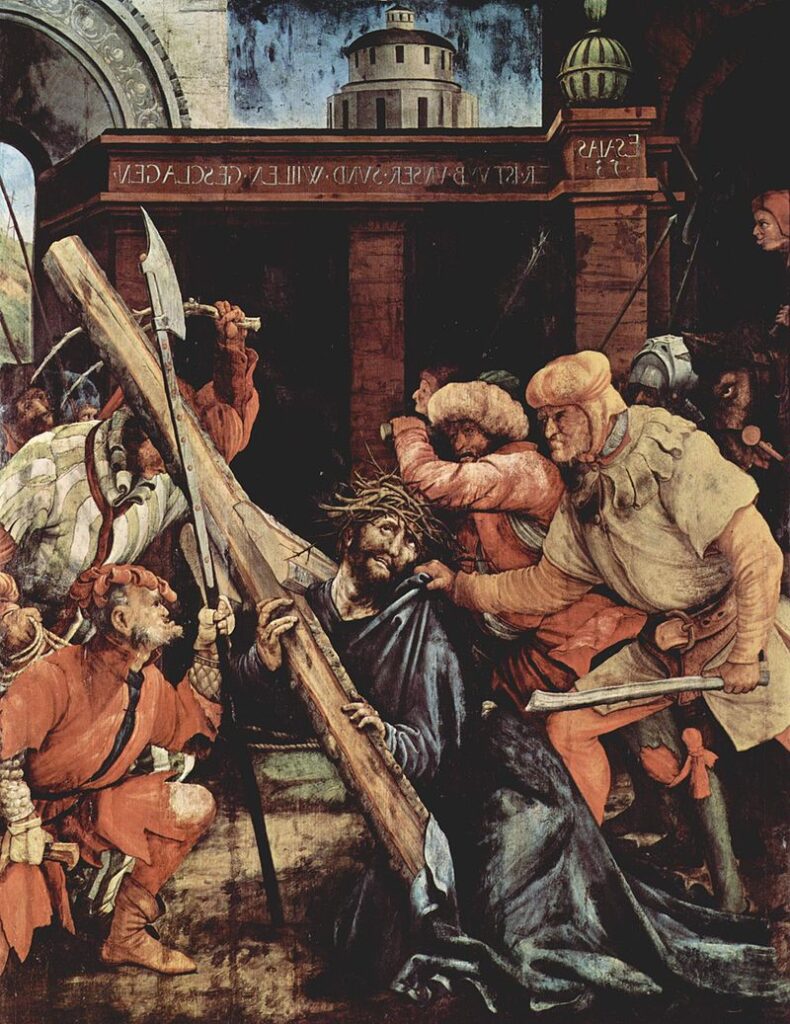

Grünewald a délibérément ignoré le classicisme de la Renaissance, préférant poursuivre le style expressif de l'art médiéval tardif d'Europe centrale. Son œuvre se caractérise par un contenu émotionnel intense et une imagerie vive, parfois troublante.

Son chef-d'œuvre, le Retable d'Isenheim, démontre son extraordinaire capacité à transmettre la souffrance et la rédemption par le biais de la couleur et de la forme. L'œuvre montre la crucifixion du Christ avec des détails inébranlables de la torture physique.

Sa palette de couleurs se distingue par l'utilisation de verts acides, de rouges vibrants et de contrastes marqués pour créer une tension spirituelle dramatique. La créativité de Grünewald est née de sa volonté de déformer les figures et d'utiliser des éléments symboliques pour renforcer les messages religieux.

Contrairement à ses contemporains qui recherchent la perfection mathématique, Grünewald privilégie l'impact émotionnel à la précision anatomique. Ses œuvres établissent un lien avec les spectateurs par le biais d'une humanité partagée et d'une résonance spirituelle.

Comparaison avec les contemporains

Alors qu'Albrecht Dürer a adopté les principes de proportion et de perspective de la Renaissance italienne, Grünewald a conservé un style expressionniste typiquement allemand. Dürer recherchait l'harmonie rationnelle, Grünewald la vérité émotionnelle et spirituelle.

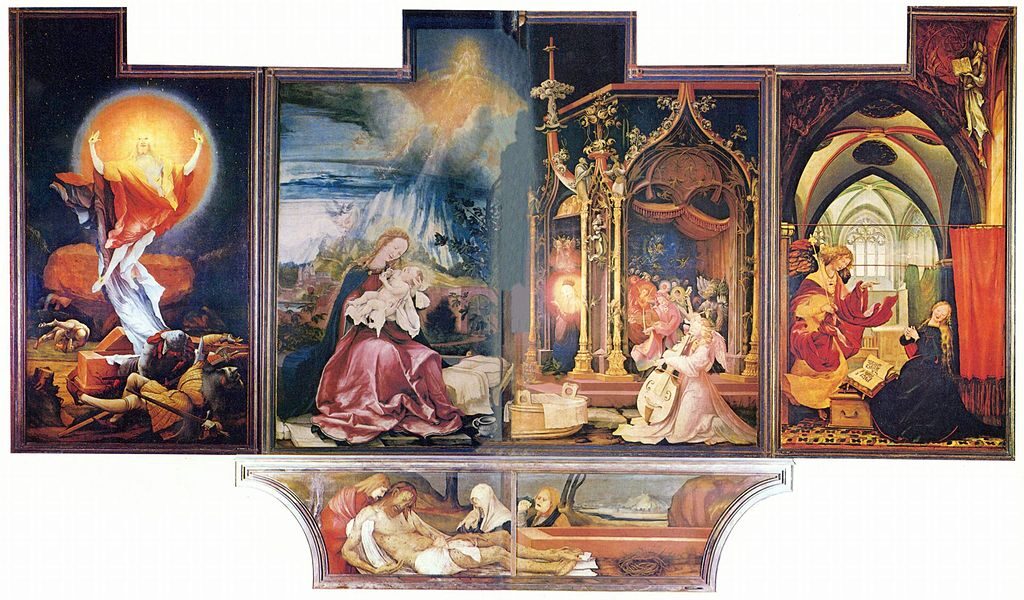

Le retable d'Isenheim (deuxième état) (vers 1512) de Matthias Grünewald

Dürer a acquis une renommée internationale de son vivant, tandis que Grünewald est resté moins connu malgré son extraordinaire talent. Leurs approches différentes représentent deux traditions essentielles de l'art allemand de la Renaissance.

Par rapport aux peintres italiens de la Renaissance, Grünewald s'est peu intéressé à l'antiquité classique ou à la beauté idéalisée. Il s'est plutôt attaché à transmettre le sens religieux par l'intensité émotionnelle.

Son œuvre fait le lien entre l'art religieux médiéval et la franchise émotionnelle qui influencera plus tard l'expressionnisme allemand. Cette position unique dans l'histoire de l'art fait de Grünewald une figure singulière dont l'impact transcende le nombre relativement restreint d'œuvres qui lui restent.

Le retable d'Isenheim : L'examen d'un chef-d'œuvre

Le retable d'Isenheim est l'une des plus grandes réalisations artistiques de Matthias Grünewald. Créée entre 1512 et 1516, cette œuvre à plusieurs panneaux combine la peinture à l'huile et à la détrempe avec la sculpture pour créer un récit religieux dramatique qui servait à la fois des objectifs spirituels et médicaux.

Importance historique

Le retable d'Isenheim a été commandé pour la chapelle de l'hôpital du monastère de Saint-Antoine à Isenheim, en France. Les patients de cet hôpital souffraient souvent d'ergotisme, une maladie douloureuse connue sous le nom de "feu de Saint-Antoine".

La mise au tombeau (détail du retable d'Isenheim) (vers 1512-1516)

Le retable a été conçu avec des panneaux mobiles qui pouvaient être ouverts pour révéler des scènes différentes selon les occasions religieuses. Nicolas de Haguenau a réalisé les parties sculptées, tandis que Grünewald a peint les panneaux.

Présenté à l'origine comme l'objet de dévotion central du monastère, le retable apportait un réconfort spirituel aux patients souffrants. Ses images puissantes devaient aider les malades à s'identifier à la douleur du Christ et à trouver l'espoir dans la résurrection.

Aujourd'hui, le retable se trouve au musée d'Unterlinden à Colmar, en France, où il continue d'étonner les visiteurs par son intensité émotionnelle et son éclat artistique.

Symbolisme et iconographie

La scène de la crucifixion constitue le panneau le plus frappant du retable fermé. Grünewald a représenté le corps du Christ couvert de plaies et de blessures, ressemblant intentionnellement aux symptômes de l'ergotisme pour créer un lien avec les patients de l'hôpital.

Jean-Baptiste apparaît avec les mots symboliques "Il faut qu'il croisse, mais il faut que je diminue", désignant le Christ souffrant. Marie-Madeleine s'agenouille dans l'angoisse tandis que la Vierge Marie, soutenue par Jean l'Évangéliste, se pâme de chagrin.

Lorsqu'il est ouvert, le retable révèle des scènes plus lumineuses de l'Annonciation, de la Nativité et de la Résurrection. Le panneau de la Résurrection montre le Christ se levant avec une lumière d'un autre monde, symbolisant le triomphe spirituel sur la souffrance.

L'ouverture finale révèle des sculptures de saint Antoine flanquées de peintures de sa tentation et de sa rencontre avec saint Paul l'Ermite. Ces scènes mettent l'accent sur la victoire spirituelle sur les afflictions physiques et spirituelles.

Aspects techniques et conservation

Grünewald a utilisé des techniques de peinture innovantes qui distinguent le retable d'Isenheim des œuvres de ses contemporains. Son utilisation d'un éclairage dramatique crée des effets émotionnels puissants, en particulier dans la scène de la Résurrection.

Retable d'Isenheim - Concert d'anges (1510-1515) par Matthias Grünewald

Les choix de couleurs de l'artiste étaient délibérés et symboliques. Les tons sombres et sourds dominent la scène de la crucifixion, tandis que les ors et les jaunes brillants illuminent la résurrection, créant des contrastes visuels et émotionnels saisissants.

Les travaux de restauration ont soigneusement préservé l'éclat original du retable. Pendant la Première Guerre mondiale, l'œuvre a été déplacée à Munich pour être mise en sécurité, puis à nouveau pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les techniques modernes de conservation ont révélé les dessins préparatoires détaillés de Grünewald sous les couches de peinture. Des analyses techniques récentes ont également permis de mieux comprendre ses méthodes de peinture uniques, notamment la superposition de pigments pour obtenir des effets lumineux.

Héritage et affichage

L'impact artistique de Matthias Grünewald se poursuit des siècles après sa mort. Son style expressionniste unique influence les artistes d'aujourd'hui, tandis que ses chefs-d'œuvre restent accessibles dans les musées du monde entier.

Influence sur l'art moderne

L'intensité émotionnelle et le style distinctif de Grünewald ont considérablement influencé l'expressionnisme moderne. Son utilisation vibrante de la couleur, son éclairage dramatique et sa représentation de la souffrance humaine ont eu une forte résonance auprès des artistes du XXe siècle qui cherchaient à transmettre des états émotionnels profonds. Des expressionnistes allemands comme Emil Nolde et Otto Dix se sont directement inspirés de son œuvre.

La profondeur psychologique des peintures religieuses de Grünewald a servi de modèle aux artistes explorant l'angoisse humaine. Ses figures déformées et son expressivité intense offraient une alternative au classicisme de la Renaissance. Cette approche a influencé des artistes comme Picasso et Bacon, qui ont également manipulé les formes pour transmettre des émotions.

Les artistes religieux modernes font toujours référence à son Retable d'Isenheim lorsqu'ils dépeignent les thèmes de la souffrance et de la rédemption. Sa représentation crue de la crucifixion du Christ reste un exemple puissant d'art qui communique des idées spirituelles par l'impact émotionnel plutôt que par la beauté idéalisée.

Expositions et accessibilité

Les œuvres de Grünewald sont exposées dans plusieurs musées importants, notamment au musée Unterlinden de Colmar, en France, où les visiteurs peuvent admirer son chef-d'œuvre, le Retable d'Isenheim. La National Gallery of Art de Washington présente occasionnellement ses œuvres dans le cadre d'expositions spéciales à l'East Building.

Lamentation du Christ (détail) (vers 1525) de Matthias Grünewald

La Staatliche Kunsthalle de Karlsruhe, en Allemagne, possède une importante collection de ses peintures. Contrairement à de nombreux musées, la Staatliche Kunsthalle est ouverte tous les jours sauf le jour de Noël et le jour de l'An, ce qui rend son œuvre très accessible au public.

Les initiatives numériques ont élargi l'accès à l'art de Grünewald. Les images à haute résolution permettent aux visiteurs d'étudier des détails qui pourraient leur échapper en personne. Des visites virtuelles de l'entrée de la Constitution Avenue à la National Gallery fournissent un contexte pour les expositions sur la Renaissance nordique qui présentent ses œuvres.

De nombreux musées proposent des visites guidées axées sur les innovations techniques et les dimensions spirituelles de Grünewald. Ces programmes éducatifs aident le public moderne à comprendre le symbolisme religieux complexe de Grünewald.

Questions fréquemment posées

Le style artistique distinctif de Matthias Grünewald et sa puissante imagerie religieuse ont suscité un vif intérêt chez les historiens de l'art et les amateurs. Ses innovations techniques, son expressivité émotionnelle et son approche unique des thèmes religieux le distinguent dans l'art allemand de la Renaissance.

Qu'est-ce qui distingue le style de Matthias Grünewald de ses contemporains ?

Le style de Grünewald se distingue par son expressivité émotionnelle intense et son utilisation dramatique de la couleur. Contrairement à de nombreux Artistes de la Renaissance qui mettait l'accent sur l'harmonie et les proportions classiques, Grünewald s'est attaché à transmettre la souffrance spirituelle et la ferveur religieuse.

Ses personnages apparaissent souvent contorsionnés et allongés, avec des traits exagérés qui traduisent des états émotionnels extrêmes. Cette approche expressionniste diffère nettement des styles plus mesurés de contemporains comme Albrecht Dürer.

L'utilisation particulière que fait Grünewald de l'ombre et de la lumière crée des contrastes saisissants qui renforcent l'impact dramatique de ses scènes religieuses. Son travail montre moins d'intérêt pour la perfection anatomique que pour la vérité spirituelle et la résonance émotionnelle.

Pouvez-vous expliquer la signification du retable d'Isenheim dans l'ensemble de l'œuvre de Grünewald ?

Le retable d'Isenheim est le chef-d'œuvre de Grünewald et l'une des peintures religieuses les plus puissantes de l'art occidental. Réalisé entre 1512 et 1516, ce retable aux multiples panneaux a été commandé pour un hôpital spécialisé dans le traitement des maladies de la peau.

Le panneau central de la Crucifixion représente le corps du Christ couvert de plaies semblables à celles dont souffrent les patients de l'hôpital, créant ainsi un lien direct entre la souffrance du Christ et la propre douleur des spectateurs. Cette approche empathique a rendu l'œuvre particulièrement significative pour son public d'origine.

La construction ingénieuse du retable a permis de présenter différentes configurations tout au long de l'année liturgique. Chaque panneau révèle la maîtrise de Grünewald en matière de couleurs, d'intensité émotionnelle et de symbolisme religieux.

Quelles techniques et quels matériaux Matthias Grünewald utilisait-il couramment dans ses peintures ?

Grünewald travaillait principalement à la détrempe et à l'huile sur des panneaux de bois, mélangeant habilement ces médiums pour obtenir ses effets distinctifs. Son approche technique mettait l'accent sur les glacis en couches qui créaient des couleurs lumineuses, semblables à des bijoux.

Il a développé des techniques innovantes pour représenter la lumière, en particulier l'illumination surnaturelle ou divine. Dans des scènes comme le panneau de la Résurrection du Retable d'Isenheim, Grünewald a créé un rayonnement d'un autre monde grâce à une application minutieuse des pigments.

Son travail au pinceau variait entre des détails précis sur les visages et les mains et des traits plus larges et plus expressifs sur les arrière-plans et les draperies. Cette polyvalence technique lui permettait d'attirer l'attention des spectateurs et de susciter des réactions émotionnelles.

Quels sont les thèmes récurrents dans les œuvres de Matthias Grünewald ?

La souffrance religieuse domine l'œuvre de Grünewald, en particulier la Passion du Christ et les épreuves des saints et des martyrs chrétiens. Il dépeint ces sujets avec une intensité inébranlable, mettant l'accent sur les tourments physiques en tant que voie vers la transcendance spirituelle.

La transformation et la rédemption spirituelle apparaissent fréquemment, souvent par le biais de contrastes dramatiques entre l'obscurité et la lumière. Ses scènes de résurrection mettent en scène des corps radieux, transfigurés, émergeant des ténèbres vers la lumière divine.

Les visions surnaturelles et les expériences mystiques constituent un autre thème récurrent. Les saints de Grünewald rencontrent souvent des présences divines ou démoniaques d'une manière qui brouille la frontière entre les domaines physique et spirituel.

En quoi la scène de la crucifixion dans le retable d'Isenheim de Grünewald s'écarte-t-elle des représentations traditionnelles ?

La Crucifixion de Grünewald est d'un réalisme choquant dans sa représentation de la souffrance physique. Le corps du Christ apparaît ravagé, couvert de blessures, tordu par l'agonie et d'une pâleur verdâtre suggérant une décomposition avancée.

L'auréole traditionnelle est remplacée par un fond plus complexe d'obscurité oppressante, faisant apparaître la souffrance du Christ plus isolée et plus intense. Cette présentation austère contraste fortement avec les représentations plus idéalisées de la Renaissance.

L'échelle des figures rompt avec la tradition, le corps du Christ étant anormalement allongé et les figures de soutien apparaissant proportionnellement plus petites. Cette hiérarchie d'échelle souligne l'importance centrale du Christ tout en créant un effet émotionnel désorientant.

Quelle a été l'influence de Matthias Grünewald sur le monde de l'art après sa mort ?

L'œuvre de Grünewald est tombée dans une relative obscurité jusqu'à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle. Les artistes expressionnistes ont redécouvert son intensité émotionnelle. Des peintres comme Max Beckmann et Otto Dix ont trouvé leur inspiration dans sa volonté de déformer les formes pour obtenir un effet émotionnel.

Ses représentations inébranlables de la souffrance ont trouvé un écho particulier auprès des artistes réagissant aux horreurs de la Première Guerre mondiale. Nombreux sont ceux qui ont établi un parallèle entre le Christ torturé de Grünewald et les traumatismes physiques et psychologiques de la guerre moderne.

Le retable d'Isenheim a particulièrement influencé l'approche des thèmes religieux par de nombreux artistes modernes. Sa combinaison de souffrance grotesque et d'espoir transcendant a fourni un vocabulaire visuel pour aborder l'expérience humaine contemporaine.